A ordem mundial, que em termos simples se trata de quem manda no mundo e quem obedece, é geralmente definida após algum confronto global marcante.

Antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo era dominado por impérios e o capitalismo era dominante. Era um mundo totalmente diferente do que temos hoje, falamos sobre este assunto aqui, inclusive.

Depois desta primeira grande guerra, a ordem do mundo mudou: o sistema de impérios deixou de existir e surgiram ideologias como o socialismo, o fascismo e o nazismo.

E após a Segunda Guerra Mundial, como seria?

A Europa e o Japão estavam destruídos, e muitos países colonizados buscavam independência.

Todos os países devastados pela guerra teriam que ser reerguer, começar do zero.

Dois modelos de mundo estavam em oposição: o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Através de qual sistema os países devastados se reconstruíram e se organizariam política e economicamente?

As diferenças entre os EUA e a URSS, cada potência lutando pela implantação de seu sistema na nova ordem mundial, deu origem ao conflito conhecido como Guerra Fria.

Por que Guerra Fria?

A Guerra Fria se trata da disputa ideológica (capitalismo versus comunismo), política, econômica e tecnológica que houve entre os Estados Unidos e a União Soviética por quase cinquenta anos.

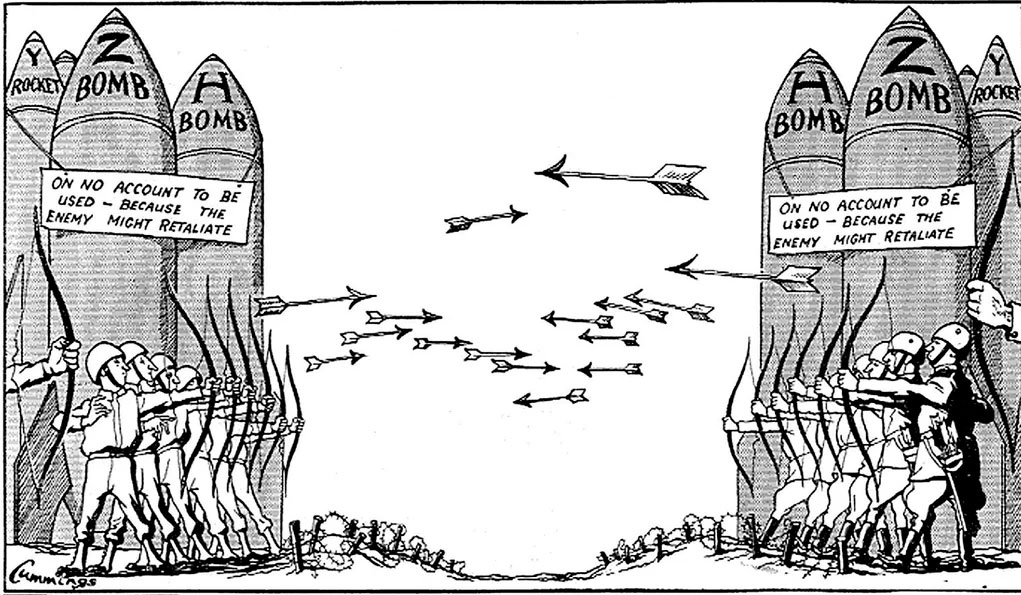

Foi chamada de “fria” porque nunca houveram conflitos onde exércitos se enfrentam em batalhas. Em nenhum momento ocorreu uma batalha militar direta e aberta entre as forças armadas dos EUA e da URSS.

Por quê?

Acontece que ambas as potências contavam com arsenais nucleares capazes de causar destruição mútua.

O medo de uma destruição total e mútua era tão grande que ninguém se atrevia a ser o primeiro a “acender o fósforo”. Esse conceito é chamado de Destruição Mútua Assegurada (MAD – Mutual Assured Destruction).

Qualquer ataque nuclear provindo ou dos Estados Unidos ou da União Soviética levaria a uma retaliação imediata da parte oposta e igualmente devastadora.

Embora nunca houvesse uma guerra direta entre EUA e URSS, várias crises e conflitos indiretos marcaram a Guerra Fria que pode ser dividida em quatro fases:

- Primeira fase (1947-1970):

Rivalidade aberta com crises regionais, corridas armamentista e espacial.

- Relaxamento (1970s):

Tentativas de diálogo e controle de armas.

- Tensões renovadas (anos 1980):

Escalada militar e desestabilização econômica da URSS.

- Fim (1989–1991):

Reformas internas e desintegração do bloco socialista.

Vamos ver os emocionantes episódios que marcaram estes quase 50 anos de Guerra Fria.

Um mundo e dois blocos

Com o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre os países que apoiavam o socialismo da URSS e os países aliados ao capitalismo dos EUA.

Winston Churchill popularizou o termo “Cortina de Ferro” para descrever essa divisão, simbolizando a separação ideológica, política e econômica entre os dois blocos.

Era mais ou menos assim:

O Bloco Capitalista criou a OTAN (1949), uma aliança militar para proteger os países capitalistas.

A URSS respondeu à OTAN criando o Pacto de Varsóvia (1955), uma aliança militar entre as nações socialistas.

Nesta primeira fase da Guerra Fria, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética ficou evidente em três grandes aspectos cujas particularidades juntos iremos desbravar:

- conflitos indiretos;

- corrida armamentista;

- e propaganda ideológica.

Conflitos indiretos

Apesar de não poderem lutar frente a frente, os Estados Unidos e a União Soviética apoiavam lados opostos em guerras locais em várias partes do mundo. Esses conflitos ficaram conhecidos como “guerras por procuração”.

Quer ver um exemplo bem interessante? A Guerra da Coreia (1950–1953).

A Coreia se tornou nada mais nada menos que o símbolo da Guerra Fria.

Na década de 1910, a Coreia era um país invadido e dominado pelo Japão. Só que o que aconteceu com o Japão em 1945? Isso mesmo, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial.

Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética enxergavam a Coreia como uma região estratégica na Ásia Oriental e queriam o controle desta península.

Como parte dos Aliados da Segunda Guerra Mundial, os EUA e a URSS dividiram a Coreia em dois regimes distintos com o Paralelo 38 como uma linha imaginária que separava o norte e o sul da península. Ficou assim:

- Norte: República Popular Democrática da Coreia, liderada por Kim Il-sung, apoiada pela URSS e pela China comunista.

- Sul: República da Coreia, liderada por Syngman Rhee, apoiada pelos Estados Unidos e outros países ocidentais.

Com o objetivo de unificar a península coreana sob o regime comunista, em 25 de junho de 1950, tropas da Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul.

Sabe quem estava por trás do ataque norte-coreano? Stalin, da URSS.

Acontece que o plano da URSS pós Segunda Guerra Mundial era expandir o socialismo a nível global. A Coreia era vista como uma oportunidade estratégica para criar um Estado comunista no Leste Asiático.

Apoiando seu aliado, a União Soviética forneceu tanques T-34, armas modernas e treinamento ao exército norte-coreano.

A Coreia do Sul, por outro lado, tinha um exército menor, com menos treinamento e preparo. Assim, o exército norte-coreano rapidamente invadiu o Sul e capturou a maior parte do território sul-coreano, incluindo a capital, Seul.

Então, eis que os Estados Unidos intervêm.

Qual o motivo da intervenção americana?

Após a Segunda Guerra Mundial, a política externa dos EUA era baseada exatamente no oposto do objetivo soviético: os americanos queriam impedir a expansão de regimes socialistas no mundo.

Os líderes americanos temiam que, se a Coreia caísse para o socialismo, outros países asiáticos, como o Japão, o Vietnã e as Filipinas, pudessem seguir o mesmo caminho. Esse princípio ficou conhecido como a Teoria do Dominó.

Para evitar esta situação, os Estados Unidos pediram a intervenção da Organização das Nações Unidas (ONU), que aprovou o envio de uma coalizão internacional de quinze países (liderada pelos Estados Unidos) para conter a invasão da Coreia do Norte. Isso deu uma aparência de intervenção legítima, diferentemente do que ocorria com o apoio mais clandestino da URSS.

Num ataque de grande sucesso em setembro de 1950, os norte-coreanos rapidamente recuaram para o norte.

A Coreia do Sul, então, foi liberada da ocupação comunista e as tropas da ONU cruzaram o Paralelo 38, invadindo o Norte, chegando até a fronteira com a China.

Só que quando as tropas da ONU chegaram perto da fronteira natural entre a Coreia do Norte e a China comunista, o governo chinês ficou apreensivo, temendo uma invasão direta de seu território e uma ameaça ao recém-consolidado regime comunista chinês.

Então, a China decidiu agir preventivamente.

Em novembro de 1950, a China deslocou quase 300 mil soldados do chamado Exército de Voluntários do Povo para a Coreia do Norte, surpreendendo as tropas da ONU e forçando-as a recuar.

Após meses de combates sangrentos, a guerra chegou a um impasse. As forças oponentes permaneceram próximas do Paralelo 38, exatamente onde o conflito começou.

A guerra terminou em julho de 1953 com a assinatura de um armistício, mas não de um tratado de paz. Resultado: a Coreia permaneceu dividida no Paralelo 38, com o Norte socialista e o Sul capitalista. Foi criada uma zona desmilitarizada (DMZ), uma faixa de 4 km entre os dois países, que existe até hoje.

Percebeu a Guerra Fria bem ativa com a Guerra da Coreia como o campo de batalha entre os blocos comandados pelos Estados Unidos e pela União Soviética?

A Guerra da Coreia foi uma das primeiras ocasiões em que as superpotências tentaram moldar o equilíbrio de poder geopolítico por intermédio de guerras locais – os EUA queriam evitar a dominância soviética na Ásia, enquanto a URSS, junto à China, buscava expandir o socialismo.

Conflitos como esse das Correias, bem como outros, como na Grécia e no Vietnã mostravam que o mundo estava numa Guerra Fria, dividido entre as potências ideológicas tentando ampliar suas áreas de influência.

Corrida armamentista

Quando os Estados Unidos lançaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, o objetivo não era apenas encerrar a guerra. Eles queriam dar um aviso à URSS – temos uma arma de destruição massiva sem precedentes, contra a qual nenhuma outra potência mundial pode competir.

“Naquele momento, vimos o arsenal atômico não apenas como um meio para derrotar o Japão, mas também como um instrumento de controle diplomático sobre os soviéticos.” – Henry Stimson (Secretário de Guerra dos EUA)

Porém, o que aconteceu em 1949?

A Guerra Fria esquenta!

Sim, a URSS desenvolveu sua própria bomba atômica, aumentando a tensão. A URSS detonou sua primeira bomba nuclear, a RDS-1, quebrando o monopólio nuclear dos EUA. Esse evento iniciou a corrida para desenvolver bombas mais potentes.

Eis que nasce, então, a bomba de hidrogênio, com um poder de destruição exponencialmente maior que o da bomba atômica.

Em 1952, os americanos detonaram a primeira bomba de hidrogênio (H-bomb), milhares de vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima.

Em 1953, a URSS respondeu com sua própria bomba de hidrogênio, intensificando ainda mais a disputa.

Esta disputa nuclear da Guerra Fria logo se estendeu ao desenvolvimento de sistemas para entregar as armas nucleares com rapidez e precisão, como os mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs).

Em 1957, a URSS lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, mostrando que possuíam a tecnologia para construir mísseis balísticos que poderiam alcançar os EUA. Isso marcou o início da corrida espacial, que estava diretamente ligada à corrida armamentista.

A URSS foi vista como tendo vantagem inicial nos mísseis intercontinentais, despertando temor nos EUA.

Em resposta, os EUA desenvolveram seus próprios ICBMs, reforçando sua presença militar global com bases aéreas e navais em diversas partes do mundo, como Alemanha Ocidental, Reino Unido, Itália, Turquia, Japão, Coreia do Sul, Ilhas do Havaí, Arábia Saudita, Irã (antes da Revolução de 1979), Israel, Cuba, Etiópia e muitos outros países.

Inclusive, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria foi quando a URSS tentou instalar mísseis nucleares em Cuba, próximo ao território americano.

Os EUA responderam impondo um bloqueio naval, quase levando a um confronto direto, que só foi evitado por meio de negociações.

Tanto os EUA quanto a URSS desenvolveram sistemas de mísseis lançados por submarinos (SLBMs), o que tornou mais difícil destruir o arsenal nuclear adversário, uma vez que os submarinos poderiam se mover sem serem detectados.

Também, cada lado começou a investigar maneiras de interceptar e neutralizar mísseis inimigos antes que eles atingissem seus alvos.

A corrida armamentista entre EUA e URSS na Guerra Fria levou a avanços significativos em áreas como ciência dos materiais, aeronáutica e exploração espacial. Muitas tecnologias civis derivaram desses investimentos.

No entanto, a fabricação e os testes de armas nucleares causaram danos ambientais severos e geraram uma preocupação global com o risco de aniquilação nuclear.

Propaganda ideológica

A rivalidade entre os EUA e a URSS durante a Guerra Fria também foi uma verdadeira “batalha de narrativas”. Ambos os lados tentavam convencer o mundo de que seu modelo econômico, político e social era o melhor.

Os EUA promoviam um mundo de oportunidades, liberdade e prosperidade defendendo o capitalismo e a democracia.

O comunismo era retratado como uma ameaça autoritária e repressora. O medo do socialismo cresceu nos EUA durante o período chamado de McCarthismo, onde qualquer pessoa suspeita de ser comunista era perseguida.

Do lado oposto da batalha, a URSS retratava o capitalismo como um sistema de exploração, onde os ricos controlavam os pobres, além de associar os EUA ao imperialismo. O socialismo, por outro lado, era promovido como o caminho para a igualdade e justiça social.

Os dois blocos também usavam seus feitos científicos e culturais como propaganda:

A URSS fez propaganda ao enviar o primeiro satélite ao espaço, o Sputnik (1957), e o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin.

Nos EUA, movimentos culturais e incentivo à educação reforçaram a ideia de liberdade e inovação.

Como ficou a mente das pessoas diante destas narrativas?

A população sofreu enormes impactos psicológicos e emocionais durante a Guerra Fria.

No bloco capitalista, o medo do comunismo como uma ameaça direta à liberdade e aos valores democráticos deu origem ao movimento de “caça às bruxas”, onde qualquer pessoa suspeita de simpatias comunistas era perseguida e censurada.

O medo de uma guerra nuclear era constante, especialmente com atividades como os treinamentos nas escolas americanas de “duck and cover” (agachar e se proteger), ensinando crianças a reagirem a possíveis ataques nucleares.

E do outro lado, no bloco socialista, havia o medo de sabotagens, espionagem e invasões ocidentais, com uma percepção apocalíptica e ceticismo em relação ao lado oposto.

E veja que interessante como isso influenciava nos itens de consumo e entretenimento das sociedades de ambos os blocos:

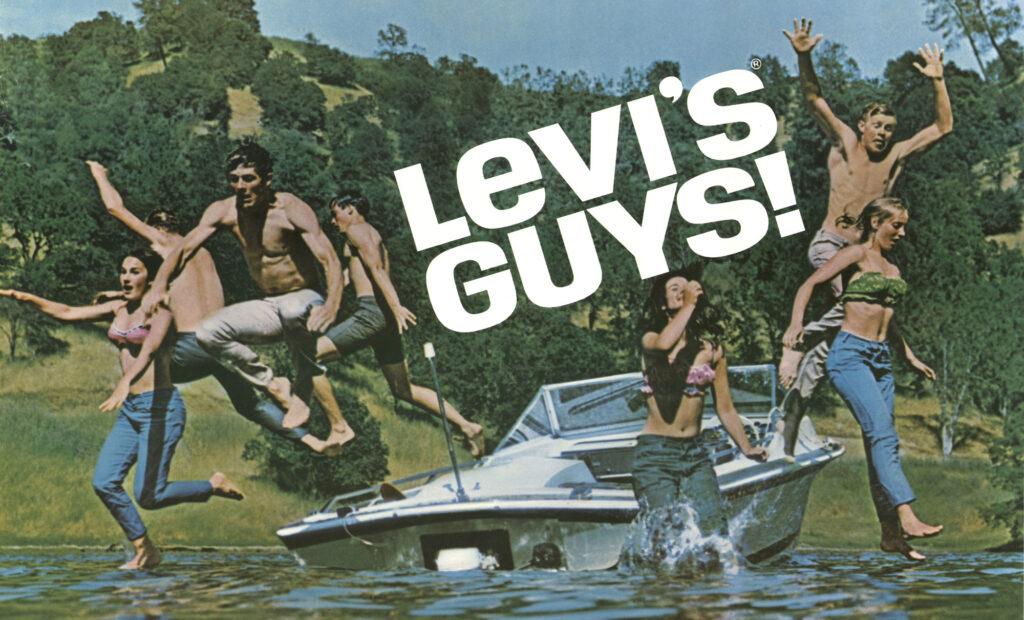

As calças jeans, especialmente marcas famosas como Levi’s, tornaram-se um poderoso símbolo do capitalismo ocidental. Elas representavam liberdade, individualidade, juventude rebelde e consumismo, valores que os regimes comunistas consideravam perigosos ou decadentes.

Durante as décadas de 1950 a 1980, jovens que usavam jeans nos países socialistas podiam ser vistos como influenciados por ideias “subversivas”. Inclusive, em países como a União Soviética e a Alemanha Oriental, as calças jeans eram proibidas oficialmente ou vistas como um item de luxo quase inatingível.

A Coca-Cola era vista como o “líquido do capitalismo”, a bebida simbolizava o consumismo dos EUA. Rock and roll e músicas ocidentais, como Beatles, Elvis Presley e Rolling Stones eram censurados porque eram considerados agentes de “degeneração moral”.

Paradoxalmente, muitos jovens no bloco socialista viam produtos ocidentais, como jeans ou Coca-Cola, como entes desejados e símbolos de liberdade. Isso criava um fascínio pelo Ocidente e fomentava um sentimento de insatisfação com as privações da vida cotidiana sob o socialismo.

A proibição fortalecia mercados negros que beneficiavam elites ou pessoas com conexões superiores, enquanto as massas sofriam com a falta de acesso.

Filmes, músicas e literatura promoviam os principais valores de cada bloco, como os filmes de espionagem americanos (ex.: James Bond, que retratava soviéticos como vilões) ou filmes soviéticos exaltando o trabalho coletivo e as conquistas do socialismo.

Percebe como as narrativas de ambos os lados da Guerra Fria criaram um senso de polarização extrema, forçando as pessoas a se alinharem a um dos campos?

Além do medo, a propaganda também apelava para o orgulho nacional e para a ideia de que “nosso estilo de vida é o certo”. Foi esse um dos catalisadores do “sonho americano”, associando os Estados Unidos à superioridade econômica, tecnológica e democrática.

Entre os socialistas também havia essa postura. Sobretudo nas décadas de 1950 e 1960, as populações debaixo deste regime sentiam orgulho das conquistas econômicas e científicas da URSS. As campanhas anti-imperialistas criaram uma sensação de estar lutando por uma causa “justa” contra a exploração capitalista.

Guerra Fria nos anos 70

Também conhecida como détente (palavra francesa para “relaxamento”), a década de 1970 marcou uma tentativa de reduzir tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética em meio à Guerra Fria.

Por que os EUA e a URSS buscaram este relaxamento?

Em parte por causa do cansaço.

Ambos os blocos estavam sobrecarregados com os altíssimos custos financeiros advindos da corrida armamentista, bem como os riscos de guerra nuclear. Os arsenais já tinham potencial suficiente para aniquilar o planeta várias vezes, e manter essa corrida era inviável no longo prazo.

Nos EUA, a presidência de Richard Nixon adotou uma abordagem pragmática, voltada para o diálogo. Ele acreditava que negociações poderiam controlar a URSS, contando com a tática de equilibrar poder entre esse país e a China comunista.

Na URSS, líderes como Leonid Brejnev também estavam dispostos a reduzir tensões, especialmente para focar no desenvolvimento interno.

O détente resultou em importantes negociações e tratados, onde ficou estabelecido um número limite de mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) e de sistemas de mísseis com ogivas nucleares em ambos os lados; e uma restrição ao desenvolvimento de sistemas de defesa antimísseis.

Foi neste contexto que os Estados Unidos procurou uma reaproximação com a China. O então presidente Nixon visitou o país em 1972, marcando o início da normalização das relações entre os EUA e o governo comunista chinês. Esse movimento aumentou a pressão sobre a URSS a buscar diálogo, já que enfrentava o risco de isolamento.

Os impactos positivos deste relaxamento da Guerra Fria foram uma redução no risco de guerra nuclear e uma momentânea desaceleração da corrida armamentista. Também, o comércio entre as superpotências aumentou, o que beneficiou economicamente ambas as partes.

Mas o détente não significou o fim da rivalidade.

No final da década de 1970, o gigante adormecido da rivalidade despertou.

Tensões renovadas nos anos 80

O que acabou com a relativa trégua entre as superpotências rivais e reascendeu as tensões da Guerra Fria?

Acontece que em 1979, a URSS invadiu o Afeganistão com o objetivo de sustentar um regime comunista aliado.

Os EUA viam a invasão como uma quebra das regras tácitas da Guerra Fria.

Apesar de inúmeros conflitos por procuração em todo o mundo, havia uma certa “divisão natural de áreas de influência”: a Europa Oriental e partes da Ásia Central eram consideradas dentro da esfera de influência soviética. O Afeganistão, no entanto, estava fora das tensões diretas entre as superpotências.

A intervenção direta da URSS no Afeganistão foi considerada uma violação desse equilíbrio implícito, o que aumentou a raiva americana.

Os EUA reagiram fornecendo armas e apoio aos rebeldes afegãos (mujahedin), transformando o conflito em outra “guerra por procuração”, tal como aconteceu na Guerra da Coreia.

Ronald Reagan, o então presidente dos Estados Unidos, abandonou a abordagem diplomática do détente e definiu a União Soviética como um “Império do Mal”. Ele incentivou a retomada da corrida armamentista da Guerra Fria, promovendo o maior acúmulo de armas norte-americano desde os anos 1960.

Então, em 1983, Reagan anunciou a Iniciativa de Defesa Estratégica (SDI), apelidada de “Guerra nas Estrelas”. Esse projeto futurista pretendia desenvolver um sistema defensivo baseado no espaço para interceptar mísseis soviéticos.

Embora nunca tenha saído do papel, a SDI forçou a União Soviética a investir ainda mais em armamentos, agravando sua já precária situação econômica. Com um ineficiente sistema centralizado, a URSS era incapaz de competir com a economia capitalista mais dinâmica dos EUA e seus aliados.

A escalada de tensões nos anos 1980 deixou a URSS vulnerável, preparando o cenário para a sua queda.

O fim da Guerra Fria

O fim da Guerra Fria, em 1991, ocorreu em menos de três anos, quando uma combinação de reformas internas, crises econômicas e pressões sociais levou ao colapso do bloco socialista — e, em última instância, ao fim da União Soviética.

Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu a liderança da URSS e introduziu duas políticas principais para tentar salvar o sistema soviético:

- Perestroika (“Reestruturação”): Reformas econômicas para modernizar a produção e tornar a economia soviética mais eficiente.

- Glasnost (“Abertura”): Maior liberdade de expressão e transparência no governo.

No entanto, não houve sucesso em nenhuma destas políticas.

A descentralização econômica teve resultados contraditórios, desorganizando ainda mais o sistema.

E quanto ao Glasnost, foi um verdadeiro fracasso. Ao invés de fortalecer o regime, ao expôr os fatos incômodos sobre o passado e presente soviético, como crimes, corrupção e má gestão, esta política destruiu a confiança pública no Partido Comunista.

A liberdade de expressão abriu espaço para vozes dissidentes, promovendo discussões sobre abandonar o comunismo.

Isso desestabilizou a União Soviética.

Então, em 1989, o Muro de Berlim — o símbolo da divisão da Guerra Fria — caiu, marcando o colapso do regime comunista na Alemanha Oriental.

Na sequência, países como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e Romênia abandonaram seus regimes comunistas.

Internamente, a URSS já estava em colapso: a economia estava à beira da falência, as 15 repúblicas soviéticas começaram a exigir independência e a tentativa de restaurar o poder comunista em 1991 falhou.

Em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi formalmente dissolvida, marcando oficialmente o fim à Guerra Fria porque sem a URSS, um dos oponentes do conflito, não haveria como sustentar a Guerra Fria.

A União Soviética era composta por 15 repúblicas socialistas soviéticas que se tornaram os seguintes países independentes: Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Moldávia.

A Rússia herdou o legado militar e diplomático da União Soviética, incluindo grande parte do arsenal nuclear soviético.

A Lituânia, a Letônia e a Estônia buscaram imediatamente sua integração ao Ocidente, aderindo à OTAN (2004) e à União Europeia (2004). Elas tinham uma história de resistência ao domínio soviético.]

Os 15 novos países independentes criados a partir da dissolução da URSS e do fim da Guerra Fria adotaram diferentes trajetórias políticas e econômicas, marcando o surgimento de uma nova ordem mundial dominada por um único superpoder — os Estados Unidos. A gente vai conversar sobre isso na próximo post.